2025年10月09日 来源:南方+

10月9日,第十五届全运会圣火正式在广州南沙点燃。

这或许是最特殊的一次火种采集,首次利用太阳能转化电能在超深海远程精准引燃可燃冰分解的气体获取“源火”,在南沙完成火种采集后将在粤港澳大湾区传递,将海洋强国战略和科技创新成果转化为全民可见的体育文化符号。

在这背后,传递的不仅是跨越山海、生生不息的体育精神,更是我国迈向海洋强国的发展雄心。

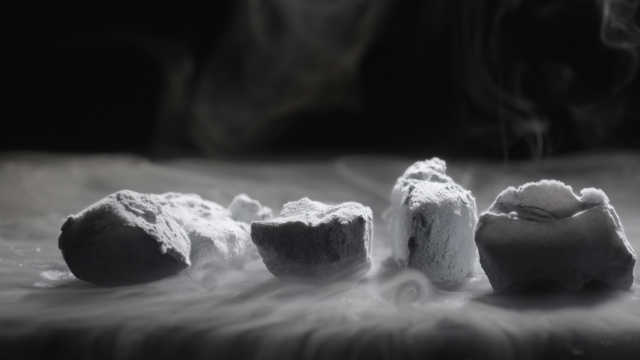

可燃冰,学名天然气水合物,是一种由天然气与水在低温高压条件下形成的类冰状固态结晶物质。

在标准大气压下,1立方米的可燃冰分解后能释放出160-180立方米的天然气,足够一户三口之家做饭用上一整年。

我国南海可燃冰的预测远景资源量约744亿吨油当量,规模相当于数十个大庆油田。

在海域可燃冰勘查试采领域,中国用了不到30年便实现了从“跟跑”到“领跑”。

2017年南海神狐海域首次试采成功,获中共中央、国务院贺电;

2020年第二轮试采连续稳定产气42天,创造了产气总量、日均产气量两项新的世界纪录。

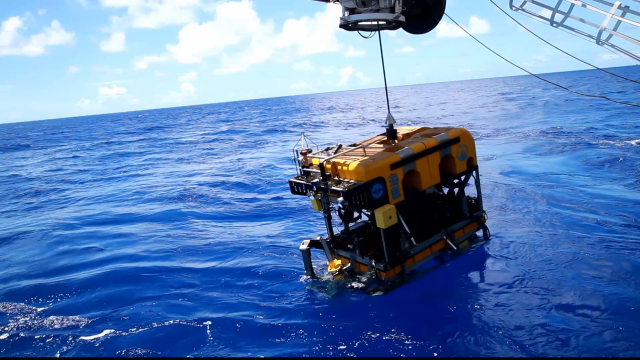

这背后是“中国方案”支撑:首创可燃冰系统成藏理论,高精度立体综合探测技术、深海浅软地层水平井钻采技术,“海洋地质二号”新型科考船、“海马”号遥控水下机器人等一批自研的先进装备及关键核心技术让深海取火落地。

粤港澳大湾区是可燃冰开采的起源地。

两轮成功试采均由广州海洋地质调查局主导实施。

依托广州海洋地质调查局,天然气水合物勘查开发国家工程研究中心已联合全国10余家单位,构建全链条创新体系。

深圳中集集团打造的“蓝鲸”系列钻井平台为试采提供载体,体现“研发-制造-应用”闭环。

天然气水合物勘查开发国家工程研究中心牵头构建安全、绿色、环保“井下-海底-水体-大气”四位一体的监测体系。

多方协同,推动我国可燃冰开采技术从无到有、从有到强,尽显大湾区国家战略使命担当。

全运会火种,为何最终选择从南沙上岸?

作为南海可燃冰勘探主力军,广州海洋地质调查局扎根于此,主导发现多个大型矿藏,奠定“资源家底”;

我国自主设计建造的首艘超深水大洋科考钻探船“梦想”号在此入列,以更高效环保的勘查试采能力加速技术落地;

天然气水合物勘查开发国家工程研究中心联合中国科学院广州地化所、中国科学院广州能源所、中山大学、广州发展集团、华南理工大学、北京大学深圳研究生院、清华大学深圳国际研究生院等多家科研力量创新升级可燃冰开采技术,不断突破产业化技术瓶颈;

国家大科学装置——冷泉生态系统研究装置同步布局启建,未来将提供全生命周期监测与生态预警;

作为我国南方海洋科技创新中心,南沙还被国务院明确为“全国天然气水合物研发和商业开发总部基地”。

来自海底千米的火种,是深海科技奇迹,更是全运精神载体——

科研工作者科技攻坚犹如运动员挑战极限,大湾区协同创新好似赛场团队协作,可燃冰商业化探索呼应“更快、更高、更强、更团结”的口号。

全运火种在南沙点燃,湾区传递,光耀神州,必将照亮中国人培风图南、向海图强的新征程。

策划:黄少宏

采写:南方+记者 任燚

剪辑:程宇牧

配音:吴冠霖

设计:石畯涵

扫一扫,分享到微信朋友圈